令和6年度 児童の様子

市役所防災課の方による出前授業を実施しました

9月26日(木)の2時間目に、4年生が出前授業で防災について学びました。加東市役所防災課の穴田さんから加東市や滝野地域の災害対策についてお話を聞きました。命を守るための大切なポイントが3つありました。

①天気が悪い時、川や山は非常に危ない場所になること

②加東市の北側の地域で雨がふると、加古川の水位があがること

③家での防災備蓄は、最低3日分できれば1週間分必要なこと

お話の後、実際に南小学校の近くにある防災備蓄倉庫の中を見せていただきました。倉庫の中には、たくさんの水、毛布、非常食(ご飯、乾パン等)、おしめ、携帯トイレ、スコップなどが収納されていました。「備えあれな憂いなし」という言葉どおり、日頃から備えておくことの大切さを実感できた学習となりました。

体育委員会、児童会からのお知らせ

9月24日(火)、朝の全校集会がありました。まず、体育委員会が、9月25日・26日の昼休みの時間に体育館で「跳び箱教室」を開催することを知らせました。次に、児童会が、運動会の目標「運動会でもやるを選んで全力で挑戦する南っ子」を示し、一人一人が運動会にかける意気込みを伝えました。また、児童会種目である「○人○脚」の手本を示しました。最後に、運動会の結団式の日に休んでいた白組副団長2名が、白組を優勝に導くための決意を伝えました。全校生の前に立って話をするときの南っ子のやる気あふれる表情が印象的でした。南っ子の活躍が楽しみです。

バケツ苗稲刈り体験(5年生)

9月19日(木)の2時間目、5年生がバケツ苗の稲刈りを行いました。講師は、永年、田植え・稲刈り体験でお世話になっている稲坂さんです。今年度も5月7日の種まきから始まって、折に触れて苗の生育を見に来てくださっていました。夏休み期間中は家庭へ持ち帰って大切に育ててきた稲を鎌で刈りました。子どもたちは、米を育てることの大変さを感じた分、収穫したときの喜びもひとしおでした。最後に、稲坂さんが子どもたちの質問に丁寧に答えてくださいました。地域の方に支えられて豊かな学びができています。

学校オープンを開催しました

9月18日(水)、学校オープンを開催しました。1時間目は、すべての学級が道徳を授業公開しました。道徳の題材には、節度・節制、規律の尊重、希望と勇気、家族愛、自然愛護、個性の伸長等の価値項目が込められています。子どもの気づき・発言によって、それらの項目にせまっていきました。18日から道徳月間が始まりました。道徳の副読本を親子で読み味わっていただき、感想を交流してみてください。これからの生活で大切にしたいことを共有できることでしょう。

さて、2時間目・3時間目には、情報教育講演会を行いました。講師の先生には、2時間目は保護者向けに、3時間目は児童向けにお話をしていただきました。SNSに関するトラブルは年々多様化しており、親が知らないうちに子どもが犯罪に巻き込まれていたケースが増えているとのことでした。親にとって大切なことは、子どもが置かれている危険な現状を知ること、子どもにとって大切なことは、困ったことが起きたときにはすぐに親や先生に相談することです。情報教育講演会は、毎年実施しています。子どもを守るためにも、情報教育講演会などで現状を知ることを大切にしていただければ幸いです。

4・5時間目は、PTAこども共育作戦と題して「カードゲームで学ぶSDGs」を親子で行いました。カードゲームを通して、森林減少、省資源活動、バイオマスの活用、リサイクルなどSDGsの取組の重要性に気付くことができました。講師先生からの「目標が変われば行動が変わる、行動が変われば未来が変わる。」の言葉が心に響きました。今ある資源、地球環境を未来へと引き継いでいくためにも、私たちに何ができるのか考え、行動することの大切さを親子で学ぶことができました。

群読の練習スタート

9月13日(金)、17日(火)の南っ子タイム(5校時前の15分間の学習タイム)に、群読の練習をしました。11月15日(金)の国語科の研究会では、低学年、高学年、全校生と3つの詩の群読を公開します。その練習を13日(金)からスタートしました。初回の13日は、全校生で集まって、群読の際の声を出すポイントを学びました。17日(火)は、低学年と高学年に分かれて練習しました。低学年は「ともだち」(川崎洋子)を、高学年は「空をください」(高橋うらら)を群読します。詩をみんなで読む体験を通して、声を合わせることの楽しさや心地よさを味わい、子どもたち同士の絆がより深くなることを願っています。今後、練習を通して子どもたちがどのような姿を見せてくれるのかが楽しみです。

運動会応援団 結団式

9月17日(火)の集会で、運動会応援団の結団式を行いました。赤組、白組それぞれから選ばれた応援団長、副団長、団員が決意を述べました。「炎のように燃え上がるようなやる気でみんなを引っ張っていきたい。」「自分の殻を破って大きな声を出し、優勝に導きたい。」などの力強い言葉が出ました。その後、団長の「がんばるぞ!」の言葉に合わせて声を出しました。応援団の各組のリーダー5人の熱い想いが伝わってきた結団式となりました。10月から始まる運動会の練習が楽しみです。

全校遊び 縦割り班でゲームを楽しみました

9月13日(金)朝の集会の時間、2学期はじめての全校遊びを体育館で行いました。この日の進行は、園芸委員会でした。園芸委員会の子どもたちが考えた「全身いもいもゲーム」を、1年生から6年生までの縦割り班で楽しみました。

まずは、縦割り班の10班がそれぞれコーンの周囲に集まり、園芸委員の合図で、一人一人が考えて立ったり座ったりします。その際、園芸委員が言った数の人数が立っていれば「成功」、その数になっていなければ「失敗」というゲームでした。前半は6人で、後半は班全員(12~13人)でチャレンジしました。立っている人数が一致すると成功した班から大きな歓声があがりました。

本校では、遊び以外にも、掃除、遠足や運動会(応援合戦)、南っ子フェスティバル等、縦のつながりを大切した活動を通して、リーダーシップとフォロアーシップの育成を図っています。

かとう夢授業「図画工作」の様子(5年生)

9月12日(木)3・4時間目に、「かとう夢授業」の一環として、5年生が大学の先生から「図画工作」の授業を受けました。絵画のスペシャリストである先生から透明水彩絵具について学びました。子どもたちは、画用紙に透明水彩絵具の手法を使って、色の広がりやにじみからうまれる色の美しさを堪能しました。休み時間には、様々な動物の毛からできた絵筆を見せてもらい、それぞれの絵筆の感触を確かめていました。

次に、透明水彩絵具で様々な線を描いてそこから見えてくる形を想像し、イメージを膨らませて線を付け足していきました。子どもたちは、透明水彩絵具の楽しさを十分味わうことができました。今後、作品づくりの中で活かされていくことでしょう。

最後に、授業を受けた5年生一人一人が先生に授業の感想を伝えました。感想を聞いて下さっているときの先生の嬉しい表情が印象的でした。

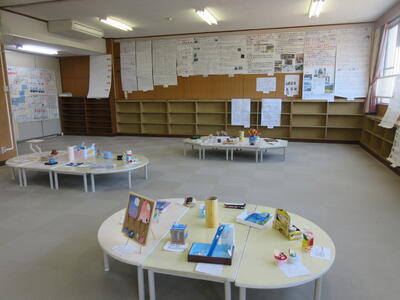

夏休みの作品展を開催します(9月4日~9月6日)

9月4日(水)から9月6日(金)までの期間、本校2階多目的室で夏休みの作品展を開催します。時間は、4日(水)が午後1時から午後6時までで、5日(木)と6日(金)が午前9時から午後6時までです。子どもたちの工作、手芸、自由研究等を学年ごとに展示しています。いずれも力作ぞろいです。子どもたちの思いのこもった作品をどうぞご覧下さい。

2学期全員そろってスタートできました!

9月2日(月)、全校生124名全員そろって始業式を迎えることができました。始業式では、1年生から6年生までの学年代表が、「2学期頑張ること」を発表しました。子どもからは、「運動会や音楽会に向かって練習を頑張りたい。」「3つの玉を磨く掃除を続けたい。」「全校詩の授業で発表を頑張りたい。」「下級生のお手本となるよう頑張る姿を見せたい。」「やります力やきりかえ力を使って成長したい。」など、各学年にふさわしい目標が出ました。子どもたちの活躍と成長ぶりが楽しみです。

さて、私からは、学校目標になぞらえて、「もとめる子」は進んで発表できる子になろう、「つながる子」は「ありがとう」の言葉を大切する子になろう、「きたえる子」は外遊びを大切にする子になろう、と話しました。学習と遊びは子どもの成長にとって大切なことです。学ぶときは一生懸命学び、遊ぶときは思いっきり遊びなさいという意味の「よく学びよく遊べ」は、昔から大切にされてきた言葉です。「どろんこ、どろんこ、南っ子」には、この言葉がぴったりとあてはまります。2学期も南っ子の成長をお知らせしていきます。

全校授業 8月の詩「夕だち」

7月18日(木)、毎月定例の全校生による詩の授業を行いました。今月の詩は、村野四郎さんの「夕だち」です。この詩と出会った子どもたちが最初に注目したのは、夕だちの激しさを表す言葉です。「空のおさらをひっくりかえしたようだ」「雨はどうどう」「ぼくの頭からせなかのほうへ滝のように流れおちた」など、比喩表現を使って夕だちの雨の激しさを表現していることに気づきました。次に注目したのは、ぼくの行動を表す言葉です。「けれども、ぼくはおどろかない へいきだ」「帽子もかぶらず まるはだかだ」「あわてる人々をながめながら ゆうゆうと道を歩いてきた」「夕立ちを飲んでやった」など、ぼくの強気の言葉から、子どもは、「ぼくはぼくのままでいい。ぼくはこれからも自分の決めた道を自分らしく歩いていくぞ」という決意が込められているのではないかと考えました。この詩をどう読むのかは読み手の自由です。子どもの自由で多様な発想を大切にしたいと思いました。また、この詩は、読み方が工夫できます。夕だちに人々があわてて走っている様子や叫んでいる様子は、読む速さや声の大きさを変えてもおもしろいです。この詩は夏休み中に暗唱し、9月に聞くことになっています。ぜひとも朗読読みにチャレンジしてほしいものです。

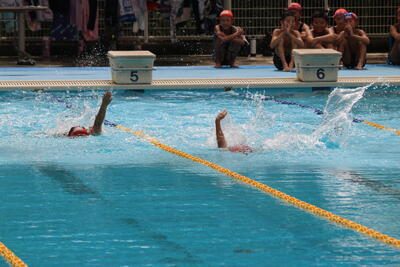

挑戦!前進!校内水泳記録会(6年生)

6月17日(水)、校内水泳記録会を行いました。6年生がこれまでの自分の記録に挑戦しました。「1秒でも速く、1mでも長く」を目指して頑張りました。プールサイドには、1年生や4年生が応援に駆けつけてくれました。応援の後押しがあってか、どの子どもも全力を出し切って泳ぎました。泳ぎ切った6年生の表情は、記録を更新した喜びと満足感にあふれていました。6年生の皆さん、学級目標どおりまた1歩前進できましたね。

成長~新しい自分に出会えた自然学校~(5年生)

7月12日(金)~16日(火)の4泊5日の日程で、滝野連合(滝野南小・滝野東小合同)の5年生は、国立淡路青少年の家で自然学校を実施しました。途中雨が降ることもありましたが、予定どおりプログラムを実施することができました。10班編制の生活班はすべて両校の子どもが交流できるように編成しました。1日目こそ学校ごとに固まることがありましたが、2日目以降から会話が増え、3日目の野外炊飯のときには、火起こし、野菜切り、お米洗いなどの分担を話し合って決め、両校の子どもが協力し合ってカレーをつくりました。4日目午後のスタンツ練習では、何をするのかを決定するまでは時間がかかりましたが、ひと度決まると意見を出し合って完成度を高めていきました。その日の夜のキャンドルサービスでは、どの班も笑顔でスタンツが紹介できました。最後に、リーダーからのメッセージで涙を流しました。5日目の最終日には、自然学校の振り返りを行いました。自分たちの5日間の成長を曲線で表しました。班ごとに多少の凸凹はあるものの、最終的にはどの班も右肩あがりの成長曲線をえがくことができました。子どもたち一人ひとりが成長を実感できた自然学校になりました。

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

命を守る着衣水泳

6月12日(金)の4時間目に3・4年生が、5時間目に1・2年生が着衣水泳をしました。(※5・6年生は7月7日に実施済)着衣水泳は、衣服を身に着けたままプールで浮く訓練をすることで、水の事故から身を守るための学習です。いざというときには、呼吸を確保し救助されるまで浮き続けることが求められます。そのためは、下の写真のように、自然な呼吸が持続できる「背浮き」が適しています。また、背浮きを補助する身近な道具として、ペットボトルがあります。子どもたちは、あらかじめ用意したペットボトルを抱えるように持って浮く体験をしました。今日の学習が役立つことはあってはならないことですが、知っておくことは大切なことです。命を守る方法を学ぶことができました。

5年生との温かなつながりを演出したてるてる坊主

7月11日(木)の朝、5年生の教室の黒板には、先日の集会で書いたてるてる坊主がはってありました。「ともだちたくさんつくってね!」「自然学校、楽しんできてください。晴れたらいいね。」など、南っ子一人ひとりの思いのこもったメッセージは、温かい気持ちとともに5年生の心に届くことでしょう。今回、5年生との温かなつながりを演出してくれたのは6年生です。6年生の優しい行動は、南っ子のよき伝統として引き継がれていくことでしょう。

「自然学校行ってきます!」と「行ってらっしゃい!」

7月5日(金)の朝、全校遊びの後で5年生が「自然学校行ってきます」のあいさつをしました。それぞれが一番楽しみにしていることや一番がんばりたいことを全校生の前で話しました。カッター研修、カレー作り、勾玉作りなどの定番のプログラム以外に「掃除を頑張り、心を磨きたい」という子どももいました。自然学校を通して、5年生がどんな成長ぶりを見せてくれるのかが楽しみです。また、7月9日(火)の全校集会では、5年生以外の学年が5年生へエールを込めて「てるてる坊主」を作りました。7月12日(金)から16日(火)までの5日間天気に恵まれますように。

滝野地域小小交流(2年生)を実施しました

7月1日(月)に本校体育館で、本校2年生と滝野東小学校の2年生が交流しました。令和10年度滝野地域小中一貫校開校を見据えての交流でした。現在の2年生は、令和10年度の開校時には6年生になります。今後も小学校間の垣根を越えた温かい交流を積み重ねることで、豊かな人間関係が築ける努めて参ります。今月7月12日(金)からは、滝野地域の両校の5年生が合同で自然学校へ行きます。自立、挑戦、協力、友情の4つのキーワードで、子どもが成長する姿を期待したいと思います。

七夕の飾りができました!

6月28日(金)、縦割り班で七夕の飾りを作りました。そして、休み時間に、6年生が願いごとを書いた短冊と今回作成した七夕の飾りとをスズランテープにつなぎ合わせて完成させました。わずかな時間を利用して、てきぱきと活動し飾りを完成させた6年生の段取り力に感心しました。今後、七夕の飾りは、各階の廊下に掲示される予定です。来校された際に見ていただけたらうれしいです。

かとう夢授業 おもしろ理科実験を体験(4年生)

6月26日(水)、4年生が「かとう夢授業 おもしろ理科実験」を受けました。講師の齋藤賢之輔先生に「空気や水の性質」を利用した楽しい実験を見せていただきました。空気と水は、わたしたちの生活になくてはならない大切なものですが、その性質をどれほど理解しているのかというと心許ないものです。先生は、その性質を子どもたちがあっと驚く科学実験を通して解明してくださいました。まるで手品のように見える実験も、すべてそうなる理由がありました。子どもたちは、実験の結果が明らかになる度に、「え~!なんでそうなるの?」という歓声があがり、驚きの表情を浮かべました。先生が紹介して下さった実験によって、子どもの科学への追究心は大いに高まりました。

全校授業 7月の詩「ひとり」

6月25日(火)、毎月定例の詩の授業(全校授業)を行いました。今月の詩は、木村信子さんの「ひとり」です。児童会役員が授業を進めるスタイルにも慣れ、子どもたちは、分からない言葉、気づいたことや不思議に思ったことを友だちの意見につなげて発表しました。子どもたちの発表を聞いていると、「最後の『口笛ふいてみる』が不思議だなと思いました。それは、たぶん元気になれない自分を励ます意味があるのかなと思いました。」や「作者は、金子みすずさんの『わたしと小鳥と鈴と』の詩のみんなちがってみんないいんだよと同じように、どんなわたしでもいいんだよと言いたいのだと思います。」など、推測した意見や他の詩と関係づけた意見などが出てきました。全校生による詩の授業を通して「話す力」や「読み取る力」が高まっていると感じます。